日前,中国水产科学研究院黄海水产研究所渔业资源生态学团队在低频连续噪声对海洋鱼类的生理胁迫机制研究方面取得重要进展。研究成果以“Physiological reactions of large yellow croaker (Larimichthys crocea) to sound stimulus at 500 Hz: Implications for marine management regarding low frequency continuous noise”为题,发表于水产领域TOP期刊Aquaculture(JCR一区)。

随着海上风电、航运、水产养殖等人类活动的增加,波长长、衰减慢、传播远的低频连续噪声(<1 kHz)已成为海洋环境中的重要污染源。然而,现有研究缺乏对水下低频噪声实时、连续和长期的数据采集,导致对海洋鱼类受其胁迫的响应机制尚不明确。

针对这一科学问题,研究团队以具有高度声敏感性(源于其巨型耳石结构)的中国重要海水养殖经济物种—大黄鱼(Larimichthys crocea)为研究对象,利用自主设计的实验室声暴露及养殖系统,探讨不同声压级(105±5dB、125±5dB、145±5dB)的500Hz连续噪声对其幼鱼肝脏抗氧化酶活性及脑/肝脏转录组学等生理指标的影响。主要研究发现如下:

一是氧化应激损伤。暴露于500Hz连续噪声导致大黄鱼体内活性氧(ROS)过量累积;超氧化物歧化酶(SOD)活性在低噪声组最高,高噪声组显著下降;谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性先降后升,高噪声组达到峰值;过氧化氢酶(CAT)活性在中噪声组最高,高噪声组与对照组相近。噪声暴露破坏机体抗氧化酶系统正常功能,高强度噪声可能超越其抗氧化防御能力。

二是神经功能损伤。噪声暴露显著下调谷氨酸能突触关键基因(如Grin2b、 Gria2)与GABA能突触信号通路基因(如gabra1、 slc6a1b)的表达水平,导致大黄鱼神经元兴奋性增高及神经网络功能失调,可能诱发神经系统病理变化。

三是细胞凋亡加速。高噪声组细胞凋亡通路关键基因caspase-3/8/9表达显著上调,表明高强度噪声暴露增强了机体清除受损或老化细胞的能力。

四是代谢紊乱。胰腺分泌及亚油酸代谢通路相关基因表达受抑,抑制了组织细胞对葡萄糖和脂肪酸的吸收利用,影响脂肪酸合成,可能诱发糖代谢失衡与脂肪沉积等病理现象。

五是免疫系统功能异常。补体系统、Toll样受体及趋化因子信号通路基因表达异常,表明免疫系统功能受损,同时多种先天免疫通路被激活以响应噪声胁迫。

该研究创新性地结合非特异性免疫酶活性分析与转录组学技术,首次系统阐明了低频连续噪声通过“ROS爆发-氧化损伤-多系统功能失调”的级联反应机制危害大黄鱼的分子基础。该成果不仅为深入解析大黄鱼对低频噪声的响应机制提供了新见解,也为海洋生物受噪声胁迫研究建立了有效的方法体系与实践案例。基于此,研究建议加强海上人为低频连续噪声管控,实施海洋生物声学监测计划,并在海洋工程选址中充分考虑保护物种的生态声学需求,以减轻对声敏感物种的潜在干扰。

该论文第一作者为黄海所硕士研究生宋诗琪,通讯作者为黄海所单秀娟研究员。研究工作得到了国家重点研发计划及山东省泰山学者项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.742888

实验装置示意图(以单养殖桶为例)

肝脏抗氧化酶活性测定结果

多组差异表达基因火山图

差异基因通路富集分析气泡图

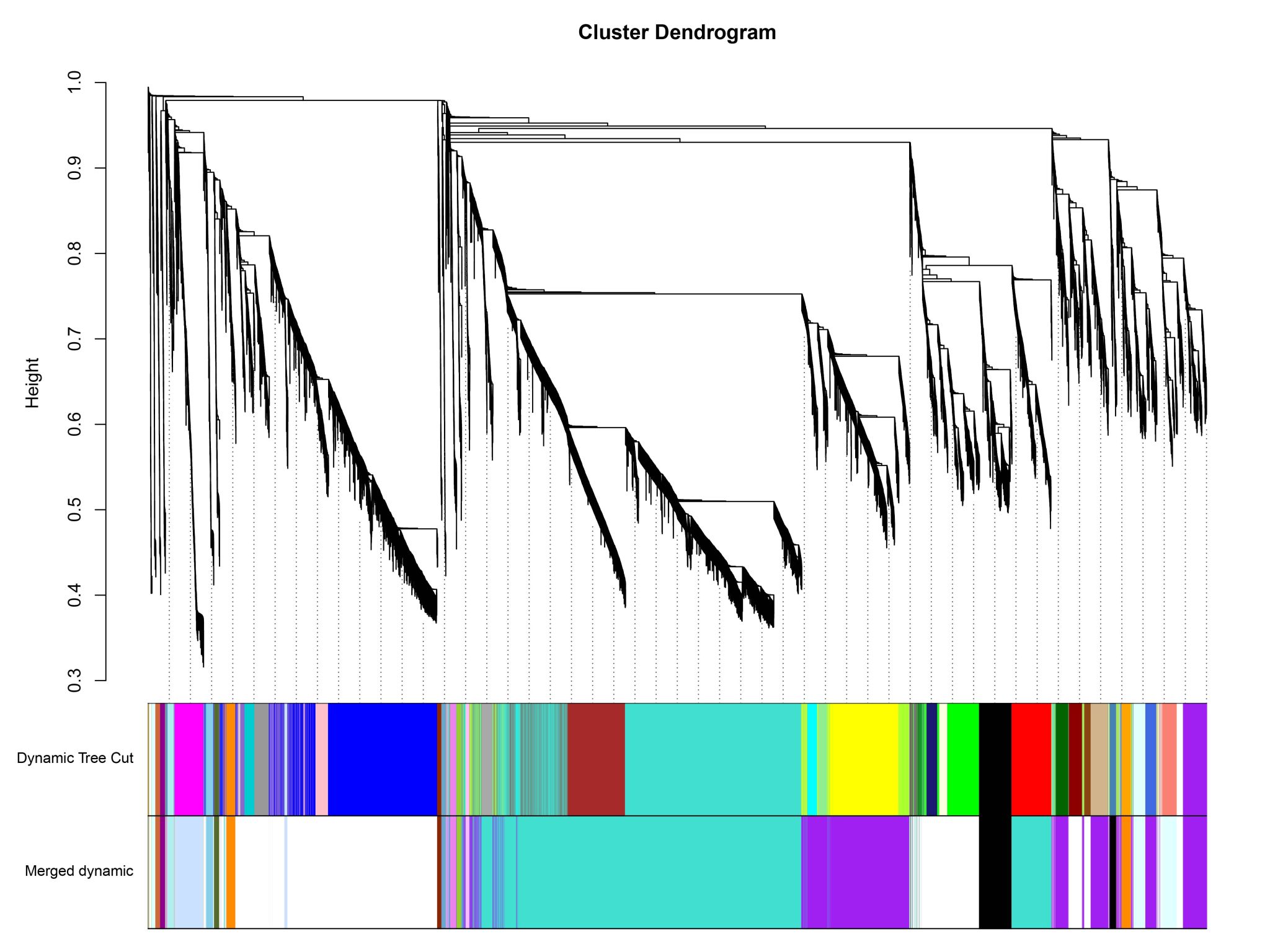

差异基因聚类树与模块划分