青岛早报2025年03月27日版面

从左至右依次为刘宝良、刘长琳、徐后国、李杰。

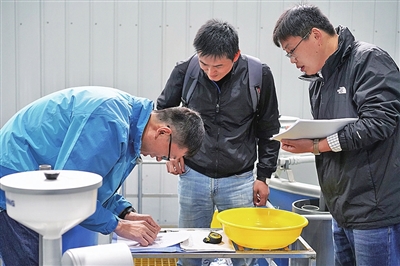

刘宝良(右)和徐后国(中)在亚东县指导养殖系统改造。受访者供图

/ 新闻延伸 /

科技创新 构建“蓝色粮仓”

从青岛走出的黄海所博士团队和青年科学家们奔波的足迹遍布全国,在无数个重大项目中为构建“蓝色粮仓”发挥中坚力量。黄海所非常重视人才的实践能力、科研素养、产业精神和大局观培养,近年来通过组建创新团队、优化团队布局、培养产业化人才、鼓励和支持青年科研人员发展等一系列有力的政策支持,根据水产养殖产业的实际需求,统筹各学科布局坚实有力的全产业链研究团队,打造了全面、完整、可复制的产业技术链条,未来也将为我国乃至世界的水产养殖产业发展提供有力支持。

从“用心养好一条鱼”开始,在支持产业发展的过程中,青年科学家们也得到了成长。徐后国入选国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才,刘宝良入选山东省泰山学者,刘长琳被评为青岛市青年志愿服务先进个人。徐后国向记者分享了团队成员自发开设的公众号“胖魨先生”,为了让更多相关从业者能够接触和学习到最新的科研成果,他们在繁忙的工作之余主动翻译和免费分享行业内最新的前沿文献,随时解答企业的咨询和困惑,怀揣科学家的情怀初心,为推动科学养殖、保护海洋生态、传递科普知识而贡献力量。

每一次深入基层都是一次科技与产业的亲密接触;每一次技术指导,都是对科技兴渔理念的生动诠释。博士团成员们深知,只有让科技真正落地生根,才能为水产养殖业带来实实在在的发展,他们将紧扣渔业科技创新主责主业,为乡村振兴和渔业繁荣贡献更多的智慧和力量。

“把知识和技术洒遍大海,把文章和成果写在雪山”,是中国水产科学研究院黄海水产研究所(以下简称黄海所)渔业科技援藏青年服务团坚守产业一线、助力乡村振兴的真实写照。从2020年起,黄海所先后派出科研人员近百人次,奔赴西藏自治区日喀则市亚东县开展渔业科技指导和帮扶,助力亚东鲑鱼全产业链技术体系构建,让当地从“无鱼可用”到“连年有鱼”,用实际行动诠释科技兴渔的深刻内涵。

赴藏助力鲑鱼养殖

亚东鲑鱼是鲑科鲑属鱼类在青藏高原仅有的鱼类种群,自然种群仅分布在西藏亚东地区,是西藏自治区二级重点水生野生保护动物。人工养殖的亚东鲑鱼以肉质细嫩鲜美、营养丰富而著称,是亚东县的中国农产品地理标志产品。为发展亚东鲑鱼产业,亚东县筹建了1个繁育基地、1个循环水养殖产业园和4个养成基地,成为西藏自治区70多个县中最早开展规模化水产养殖的县。

李杰博士是黄海所渔业科技援藏青年服务团的牵头人,也是第一位前往亚东县开展技术指导和服务的科技人员,他对2020年亚东鲑鱼患病时当地养殖工人的手足无措、技术人员的无计可施以及淳朴藏民对自己的期待记忆犹新。“由传统小型粗放养殖向规模化养殖的转变,需要的不仅仅是养殖设施装备的提升,更需要养殖技术的支持。”李杰介绍,在养殖初期,由于缺乏现代化养殖技术和经验,亚东鲑鱼的苗种培育成活率较低,大量养殖设施闲置,面临着无鱼可养的窘境。为了解决这一棘手问题,当地政府多方咨询联系,最终辗转找到李杰。李杰毫不犹豫地接手了这项工作,让亚东县将患病的鲑鱼空运到青岛。鲑鱼抵青当天,李杰带领团队在实验室等至深夜12点,只为第一时间对样品进行处理和分析。“养殖企业找到我们,是对我们的信任。这份信任是我们的责任。”李杰说道。

病因确定后,李杰立刻制定了治疗方案,并赶赴亚东县实地开展防治工作,有效控制了鱼病蔓延。“2020年6月第一次去时,情况最严重的养殖池每天死亡五六百条鱼,已经出现病鱼的池子超过40个。经过现场检查和实验室诊断,我们确定了病原菌。通过科学防治,死亡率直线下降:第二天死亡200条,第三天死亡20条,第四天死亡5条……”李杰回忆。黄海所高度重视边疆产业兴盛和乡村振兴,2020年8月,黄海所与亚东县签署了合作协议,组织了苗种繁育、养殖模式、病害防控及营养饲料等多学科领域专家团队,成立专门的渔业科技援藏青年服务团,以李杰、刘长琳、徐后国、刘宝良等博士为代表的青年科技骨干作为智囊团,全力支持亚东鲑鱼全产业链技术体系的构建。

一条鱼链出大产业

4年多来,黄海所先后派出科研人员近百人次奔赴亚东县开展渔业科技指导和帮扶工作,建立了完善的亚东鲑鱼孵化、育苗、养成、饲料和疾病控制技术体系,形成了《亚东鲑鱼苗种繁育与养殖操作规程》《亚东鲑鱼疾病及用药手册》等一系列实用化技术操作方案,并技术指导和培训亚东鲑养殖从业人员50余人次,为当地培养了专业的养殖技术人才。

在黄海所的技术支持下,亚东鲑鱼出苗量连创新高,由2020年的不足10万尾提高至近200万尾,养殖成活率由不足30%提升至90%以上,养殖成本、养成速度和饲料转化率均明显改善。亚东县鲑鱼销售额近两年实现分红400余万元,有力带动了边疆群众增收致富。

走进西藏日喀则市的亚东鲑鱼加工厂,只见各种崭新的加工设备一应俱全。这里拥有我国第一条专业的亚东鲑鱼产品加工线,工厂展示柜里,鱼块、鱼饼、鱼汤等各种亚东鲑鱼加工产品琳琅满目,成为市场上炙手可热的商品,为亚东县带来了前所未有的发展机遇。这个加工厂的建立正得益于2024年亚东鲑鱼大丰收,当时亚东鲑鱼出苗超过160万尾。为解决下游产品和销售问题,黄海所派出了加工领域的专家,经过深入调研,形成《亚东鲑鱼加工厂项目可行性研究报告》。这一项目不仅拓宽了亚东鲑鱼的销售渠道和模式,也进一步带动了边疆人民的就业和收入增长。“随着养殖规模扩大与产量提升,我们相继开发了冷冻、腌制等亚东鲑鱼加工技术。”李杰介绍,这座加工厂年加工亚东鲑鱼50吨,产出各类产品131吨,总产值达1965万元。曾经深陷困境的亚东鲑鱼产业,现在通过“农户+合作社+产业园渔业园区”的经营模式,形成“种、养、加、产、供、销”一体化的产业链,实现了从粗放经营向集约经营的转变,正“游”出一条边疆人民致富新路径。

把论文“写”在大地上

“帮助企业解决产业难题,帮助养殖户增加收入,是我们作为渔业科技工作者的责任。”黄海所副研究员刘长琳博士承担了亚东鲑鱼规模化养殖链条中最关键的育苗工作。4年多来,他10余次进藏,在高原上陪着鱼苗度过了180余天。因为育苗期一般是在冬季,刘长琳每次进藏都需要克服高原反应和严寒挑战。为了方便工作,刘长琳直接住在海拔3300多米的养殖场小屋里,在育苗的关键阶段,他经常半夜顶着零下二三十摄氏度的低温到孵化车间巡查。通过一个个实用、创新的措施和改进,刘长琳攻克了鱼卵低温孵化效率低的难题,根据当地条件创新性建立了亚东鲑鱼鱼卵高效低毒消毒措施,将当地亚东鲑鱼的孵化效率和出苗率提升了10余倍,真正做到了把文章撰写在祖国大地上。

育苗有了保障,病害防控也迎来突破,李杰制定了详细的预防和治疗方案,并研制出用于预防亚东鲑鱼疾病的疫苗,让亚东鲑鱼规模性发病的概率大大降低。团队的核心成员徐后国博士主要负责营养饲料开发与品质调控研究,刘宝良博士主要负责工厂化循环水养殖,他们在自己负责的领域内突破了一个个养殖技术难关。如徐后国通过鱼卵、幼苗、成鱼等营养组成研究,首创了亚东鲑鱼专用的亲鱼强化饲料和幼苗开口饲料,目前还正在尝试通过营养学手段改善亚东鲑鱼体色和肉色;刘宝良通过养殖系统的改造,突破了低温条件下循环水养殖水质处理的难题。