9月10日,中国水产科学研究院黄海水产研究所邵长伟研究员团队在鱼类基因组演化及辐射进化领域取得重要突破,研究成果以“Patterns and processes of genomic evolution inferred from the ten smallest vertebrate genomes”为题,发表在国际著名综合性期刊《Advanced Science》。该研究通过系统解析东方鲀属(Takifugu)基因组结构与谱系特征,揭示了最小脊椎动物基因组形成、演化及适应性创新的耦合规律,为理解物种爆发式成种的遗传机制提供了新视角,同时也为生物合成育种“底盘鱼”的构建提供了基础框架。

研究概览

物种形成机制是进化生物学的核心问题,但其遗传基础长期存在争议,因为基因组分化格局常受重组率异质性、背景选择和持续基因交流等因素干扰,从而掩盖真正驱动分化的遗传位点。解决这一难题需要在基因组解析难度低且能代表快速分化过程的体系中开展研究。东方鲀属因其基因组高度紧凑(约为人类基因组的1/10,为迄今报道的最小脊椎动物基因组),不仅降低了精细解析的复杂性,还在不足500万年内辐射出约25个物种,并演化出膨胀防御和毒素抗性等独特表型,因此成为探讨基因组结构与快速分化关系的理想模型。然而,以往研究多集中于单个物种,且依赖线粒体片段或低覆盖度基因组,导致系统发育信号不一致,难以在属水平解析形态分化的遗传基础。

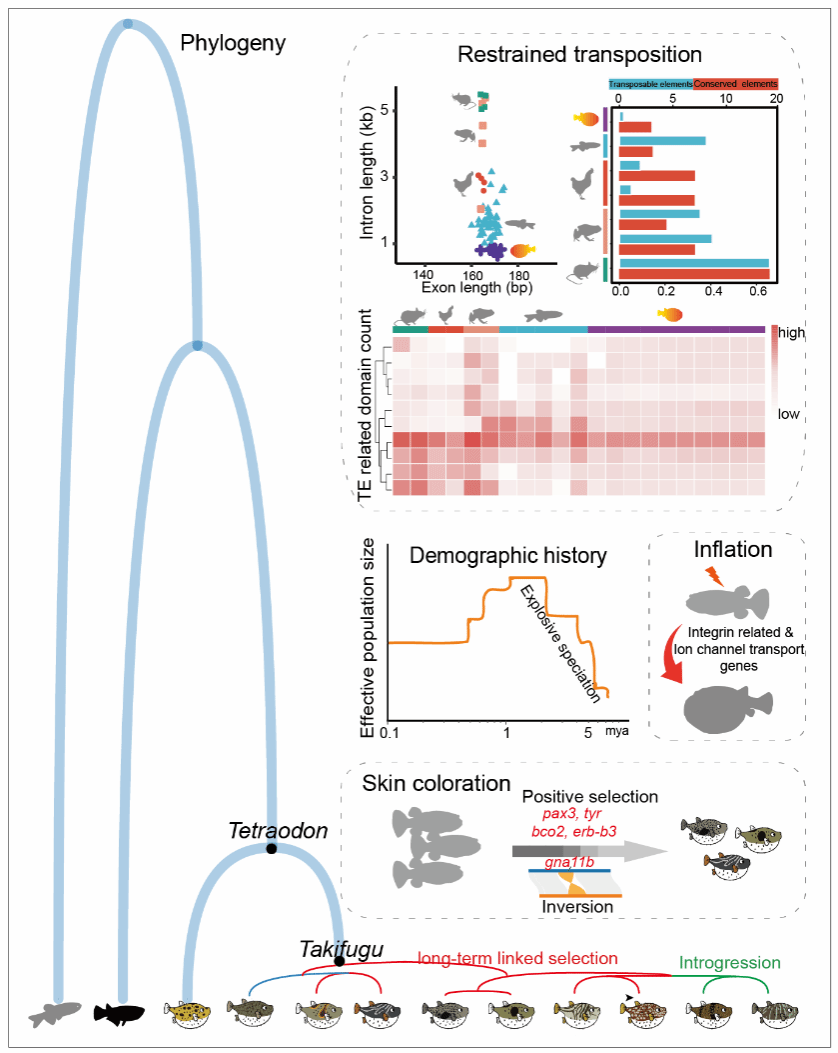

为突破这些局限,本研究整合10种东方鲀染色体级基因组、表观基因组、群体重测序及转录组数据,构建了迄今最稳健的系统发育框架,揭示其网状进化模式,并表明转座元件收缩塑造了基因组小型化,而染色体倒位与色素基因的正选择共同驱动爆发式物种形成,从而为理解基因组演化与表型创新的耦合提供了新范式。

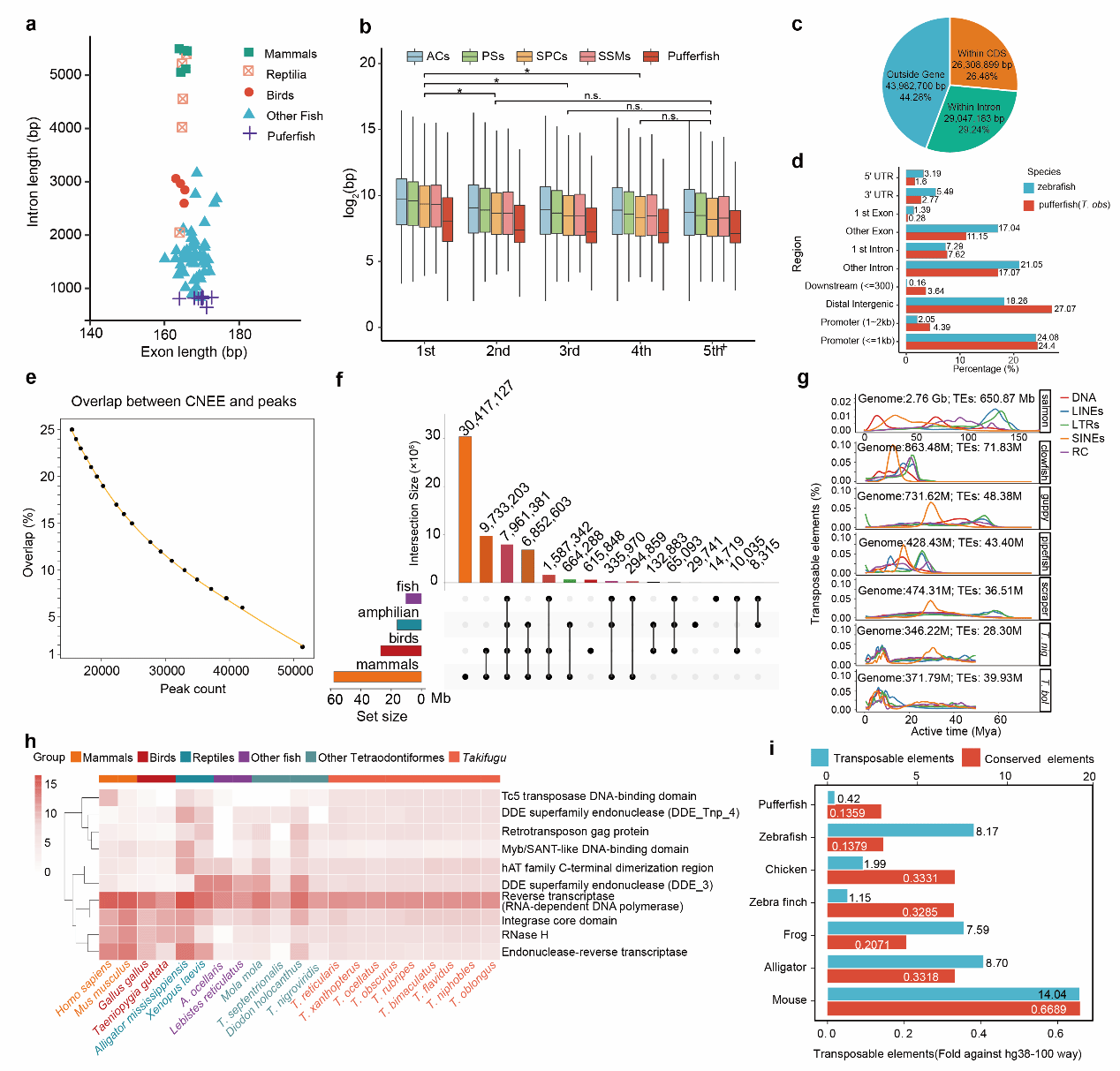

研究团队通过74种脊椎动物比较基因组学分析发现,河鲀基因组内含子长度为脊椎动物中最短,而外显子长度与其他物种无显著差异。进一步分析显示,河鲀基因组的保守元件数量与其他鱼类相当,但转座元件显著收缩。对转座元件相关功能域的统计表明,河鲀中转座元件相关酶的结构域数量显著少于其他物种,提示转座元件关键酶的收缩是河鲀基因组小型化的主要驱动因素。这一基础发现揭示了基因组小型化如何为后续快速演化提供结构约束,为理解河鲀辐射进化的遗传背景奠定了基础。

河鲀基因组小型化的遗传基础

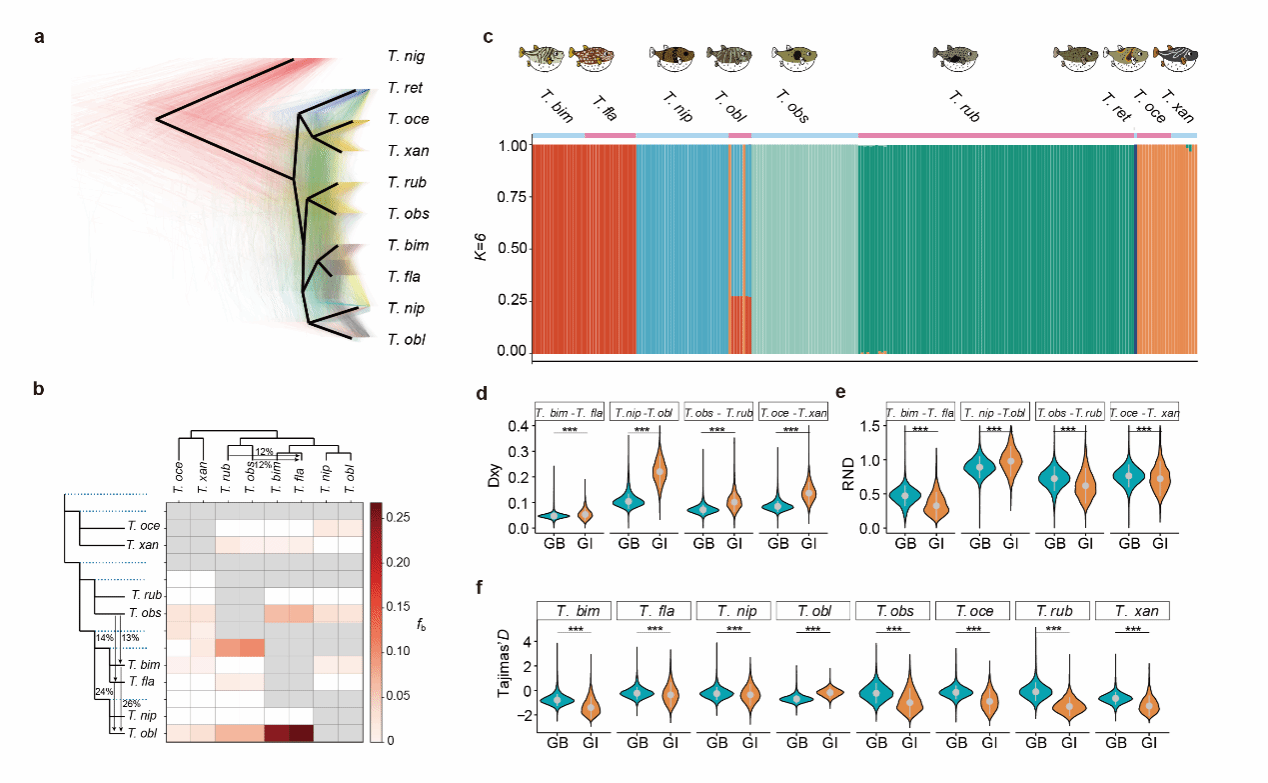

在明确基因组小型化机制的基础上,研究进一步探讨了东方鲀属的整体演化动态。通过单拷贝基因、非编码保守元件及极端保守元件等多种分子证据,构建了东方鲀属的系统发育框架,证实其演化关系呈现典型的网状结构,而非传统二分式树形拓扑。群体遗传学分析进一步揭示,9种东方鲀群体的遗传背景仅聚为6个离散谱系,除暗纹东方鲀与红鳍东方鲀外,其余姊妹支遗传分化极小。综合群体遗传中FST、π、Dxy及RND等参数分析表明,横纹东方鲀与星点东方鲀的分化过程受基因渗入主导,广泛的基因流导致系统发育信号混杂;而其余姊妹支表现出显著的连锁选择信号,适应性位点的持续清扫推动了形态分化。Tajima’s D等指标在分化区域与其他基因组背景区域的显著差异,进一步支持这些区域经历了长期正选择。这表明东方鲀属的辐射演化是由“基因渗入-连锁选择”动态平衡驱动的网状过程,该递进分析不仅连接了基因组结构与演化历史的桥梁,还为揭示具体表型分化机制提供了演化框架。

东方鲀属复杂的网状演化历史与进化驱动力

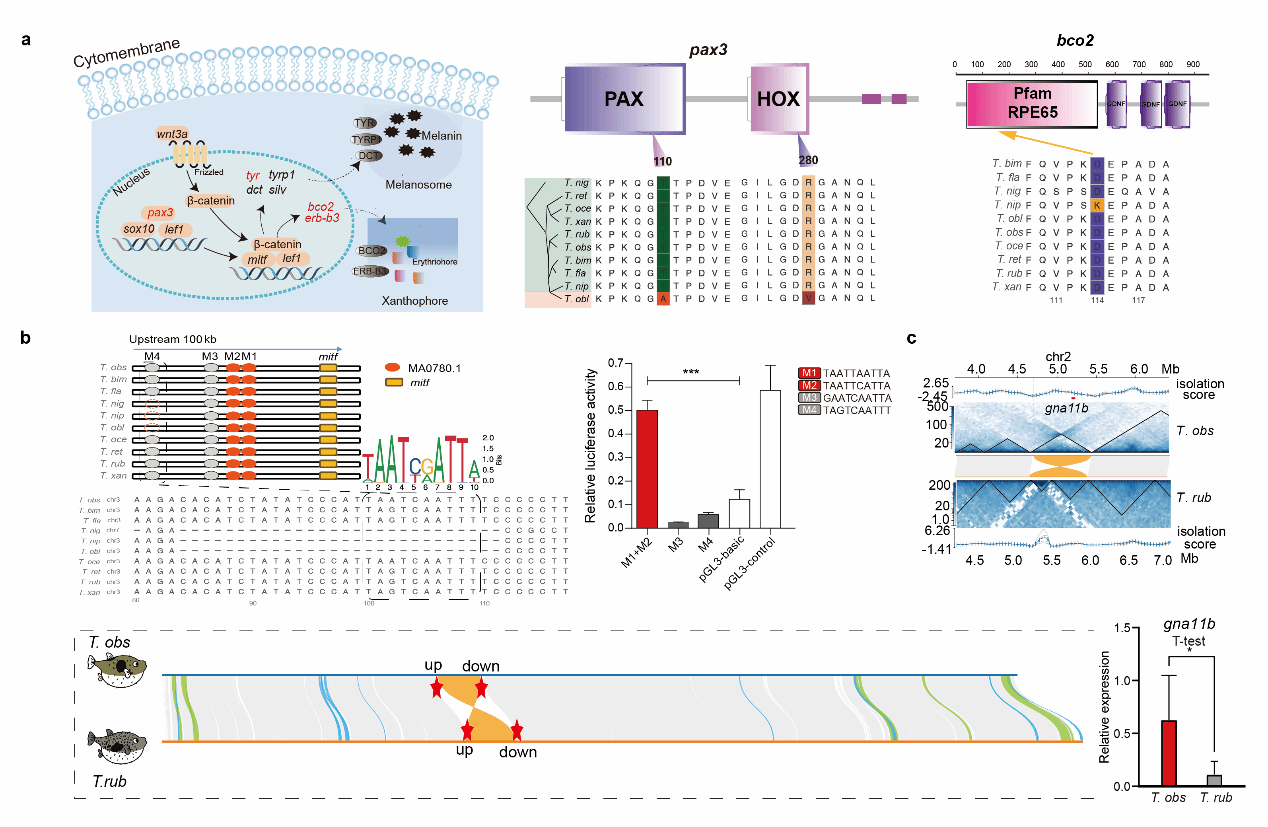

基于网状演化历史的动态框架,研究深入剖析了驱动河鲀物种分化的具体分子机制,特别是体色作为适应性辐射中的关键表型。体色常作为物种识别信号,直接驱动生殖隔离。在此背景下,研究发现,暗纹东方鲀基因组分化区域内的色素通路基因pax3和tyr受到强烈正选择,pax3的物种特异结合位点显著影响mitf转录活性,从而通过mitf调控tyr等黑色素合成关键酶的表达,进而调控黑色素在皮肤中的空间分布。结构变异分析显示,暗纹东方鲀与红鳍东方鲀2号染色体上存在一处745kb倒位变异,该倒位重组染色质三维构象,破坏色素分布基因gna11b邻近的增强子—启动子互作,导致gna11b表达上调,促进黑素细胞增殖及色素覆盖度提升。此外,星点东方鲀的类胡萝卜素代谢基因bco2及黄鳍东方鲀的受体酪氨酸激酶基因erb-b3呈现物种特异正选择,提示肤色斑纹多样化由多基因平行趋异驱动。点突变与结构变异协同重塑色素沉着网络,构成河鲀表型快速演化的分子基础,这一发现将基因组基础、演化过程与表型创新有机整合,凸显了多层次机制在物种形成中的协同作用。

东方鲀属河鲀皮肤颜色多样化的遗传基础

本研究通过构建河鲀属系统发育框架,揭示了转座元件关键酶收缩是最小脊椎动物基因组形成与演化的遗传基础,阐明了种间杂交、连锁选择、结构变异以及表型演化协同驱动河鲀属物种分化与形成的遗传机制,为理解基因组演化、物种形成及遗传多样性维持提供了理论依据。同时,基于最小脊椎动物基因组,为构建非冗余且复合多元经济性状相关基因的生物合成育种“底盘鱼”提供了基础框架。

黄海所刘凯强、王倩为论文共同第一作者,黄海所邵长伟研究员、香港城市大学张继林教授、维尔茨堡大学Manfred Schartl教授为论文共同通讯作者。本研究获国家重点研发计划项目、国家高层次人才特殊支持计划、山东省泰山学者特聘专家、国家基金及中国水产科学研究院创新团队等项目资助。