7月26日,国际生态学知名期刊 Global Change Biology 在线发表了中国水产科学研究院黄海水产研究所海洋藻类种质创制与利用创新团队牵头的国际合作研究成果:“Meta-Omics Analysis Reveals Global Distribution of Toxic Pseudo-nitzschia and Enhanced Neurotoxin Production Under Climate Warming”。该研究通过系统野外调查并整合全球海洋多组学数据,首次揭示了有毒硅藻 Pseudo-nitzschia 的全球分布格局,并预测全球变暖背景下其神经毒素产量将显著增加,为认知气候变化下海洋浮游生物的演变趋势与生态效应提供了基础数据和理论依据。

拟菱形藻(Pseudo-nitzschia)是典型赤潮硅藻,可产生神经毒素软骨藻酸(Domoic acid,DA),该毒素通过贝类、鱼类捕食等食物链富集,对海洋生物和人类的神经系统造成损伤甚至致死。近年来,全球因DA引发的生态灾害愈发严重,但其产生是否与海洋升温密切相关,仍缺乏系统的科学认知,从而限制了对拟菱形藻赤潮的有效预测与防控。此外,既往相关研究场景多集中在近岸海域,对该类有毒硅藻在开阔海洋的分布及产毒机制认识不足。

本研究联合美国南加州大学、科罗拉多州立大学、俄克拉荷马州立大学、丹麦奥胡斯大学、法国巴黎高师等多国专家,历经6年的协同攻关,取得三方面突破:

1. 从极地到极地(Pole to Pole):全球性分布

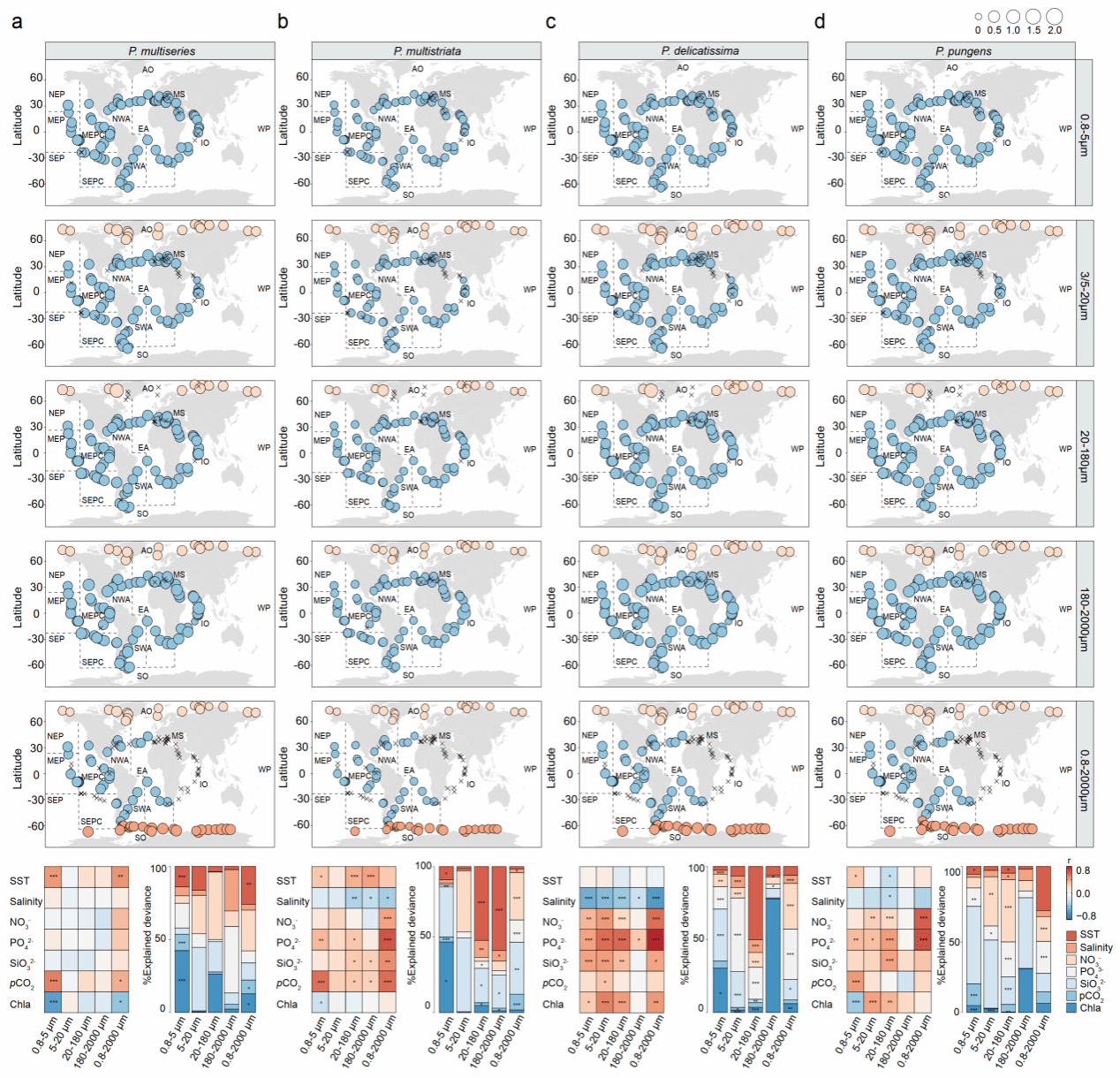

研究完成了中国近海与环南大洋的资源调查,整合Tara Oceans全球多组学数据,聚焦于四个最具毒性的拟菱形藻种:P. multiseries、P. multistriata、P. delicatissima和P. pungens。结果显示,四种有毒硅藻不仅存在于传统沿海高风险区,更广泛分布于极地、热带及其他开阔洋区,突破了以往“毒素型拟菱形藻局限于近岸赤潮区”的传统认知。其中,P. multiseries在多个区域相对丰度最高,展现出极强的生态适应性。

图1. 全球宏基因组数据解析拟菱形藻的全球分布格局

2. 变暖驱动:更高温度,更多毒素

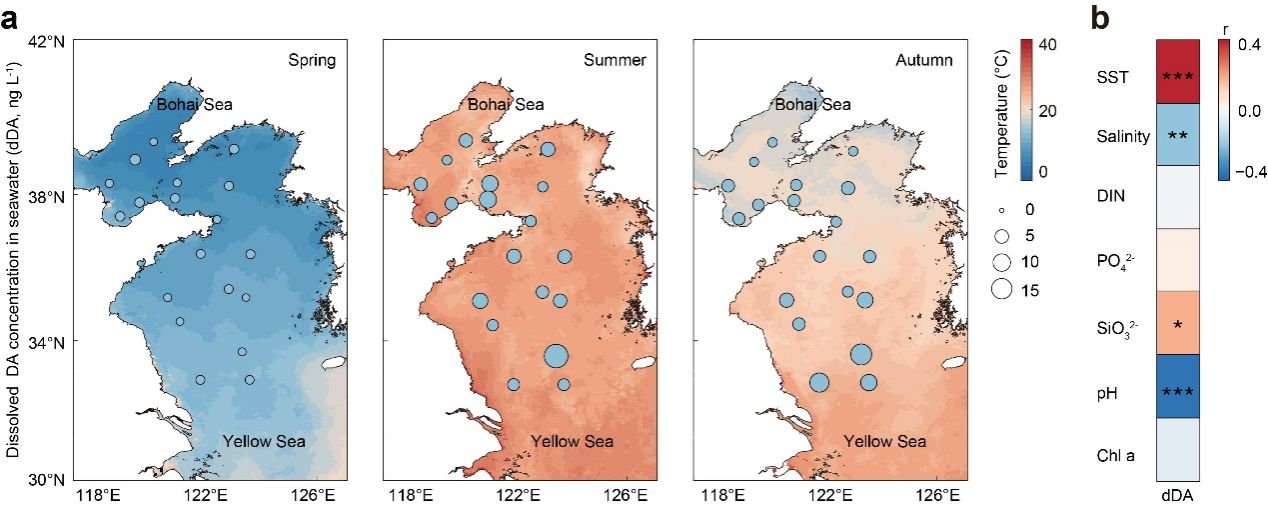

研究进一步分析了影响其分布与产毒的关键因子,发现海表温度(SST)是最主要的环境驱动因子。渤黄海近海调查显示,溶解态DA占比超过99.5%,并呈明显季节性变化,夏季浓度最高。团队还对黄海分离的P. multiseries开展了长达 800天的室内多温度梯度实验,结果表明其生长速率在20℃条件下最高,而毒素生产效率在30℃时达到峰值,为建立温度与毒素生产的生物统计模型奠定了基础。

图2. 温度是影响神经毒素水平的主控环境因素

3. 未来预警:本世纪末毒素或增加两倍

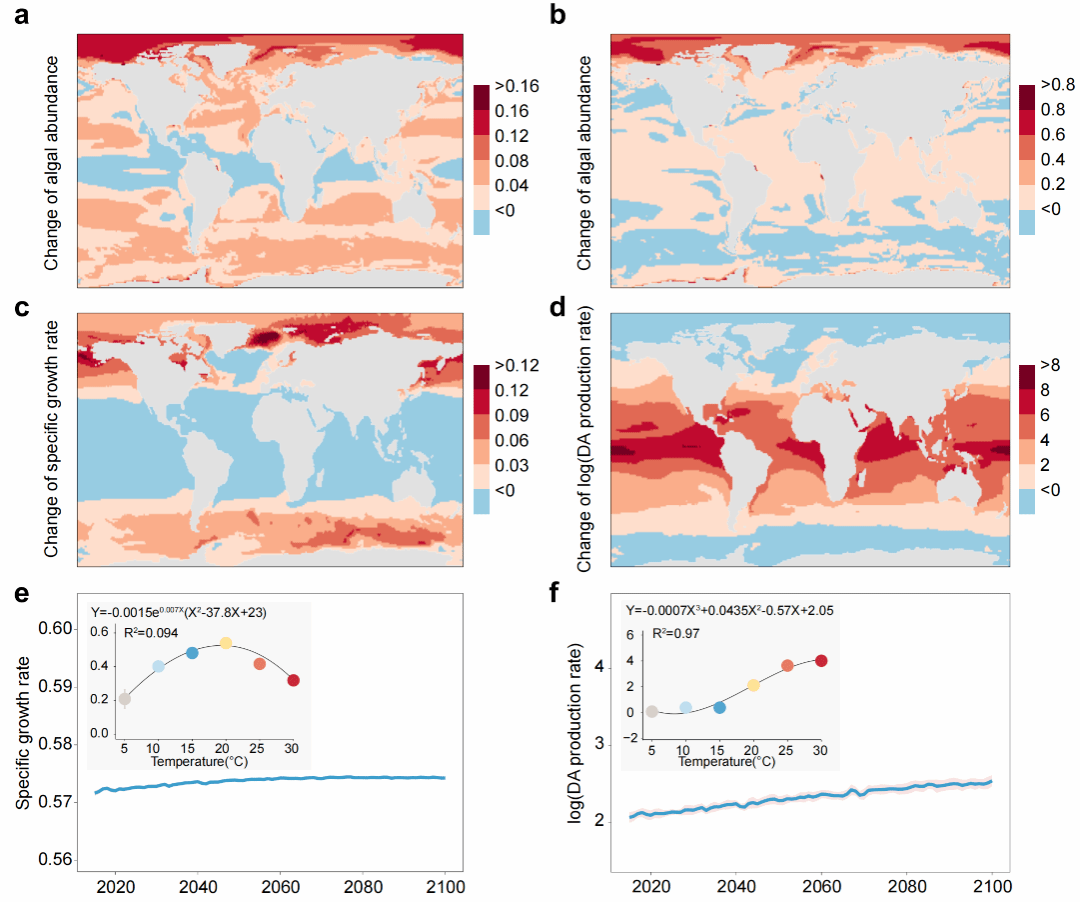

基于实验室长期培养数据、全球宏组学观测及气候环境因子,研究团队利用广义加性模型(GAM)结合CMIP6 中等排放情景(SSP2-4.5)进行预测。结果显示,到 2100年,P. multiseries的全球丰度将较当前增加约75.4%,其神经毒素生产效率则有望飙升至现水平的2倍。研究提示,未来气候变暖不仅将显著提高有毒赤潮发生的频率与强度,还可能导致 P. multiseries 分布向高纬度海域扩展,同时在热带海域的毒素增幅尤为显著。模型结果表明,产毒硅藻的空间分布及毒性演变对未来海洋生态安全和渔业资源管理构成了重大挑战。

图3. SSP2-4.5情景下多列拟菱形藻细胞丰度和产毒效率演变趋势

黄海所徐东研究员为该论文第一作者,叶乃好研究员、美国南加州大学 David A. Hutchins 教授、厦门大学高光教授为并列通讯作者。研究得到科技部外国专家项目、国家高层次人才特殊支持计划、国家自然科学基金(渤黄海共享航次计划)等支持。

全文链接: http://dx.doi.org/10.1111/gcb.70384