近日,中国水产科学研究院黄海水产研究所远洋与极地渔业资源开发利用团队在南极磷虾(Euphausia superba)资源评估与中心渔场形成机制研究方面取得系列新进展,相关成果分别发表于国内外渔业领域权威期刊《ICES Journal of Marine Science》《Marine and Coastal Fisheries》及《中国水产科学》。上述系列研究通过深度挖掘我国磷虾渔船采集声学数据,系统揭示了南极半岛周边海域南极磷虾资源的动态变化特征,进一步明确了环境驱动因子对中心渔场形成与资源聚集的关键作用,为南极磷虾渔业科学管理和可持续利用提供了基础科学依据。

一、构建基于渔船采集无序声学数据的资源评估新方法,揭示中心渔场磷虾生物量的季节性变化规律

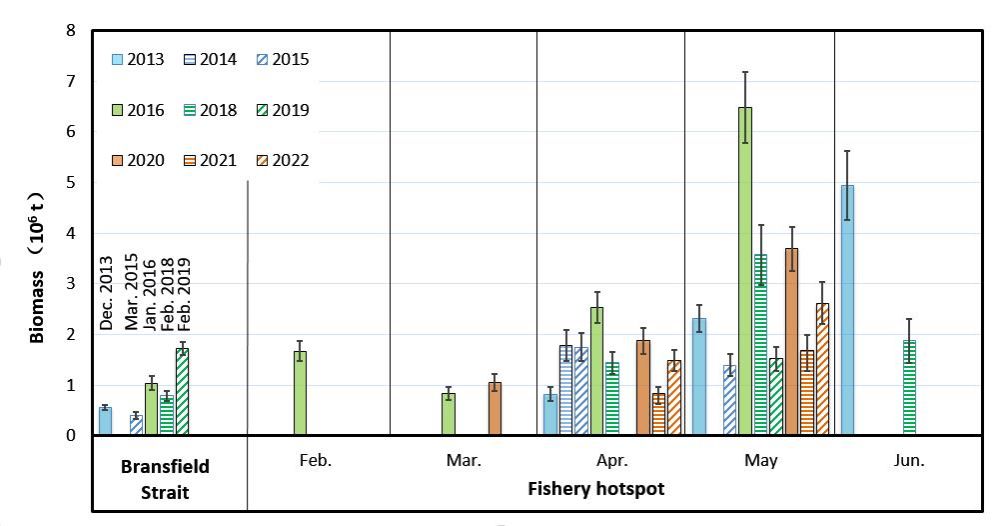

研究综合利用区域网格化、自举法(bootstrap)与扩展Delta分布模型(RGED)等方法,构建了渔船生产期间采集无序声学数据的科学化应用与中心渔场磷虾生物量的资源评估方法,利用我国渔船2012-2022年持续10余年在南极布兰斯菲尔德海峡中心渔场内采集的渔船声学数据,首次系统评估了该区域内磷虾资源的季节动态变化。

研究发现,布兰斯菲尔德海峡中心渔场磷虾生物量存在明显的季节性变化规律,从南半球夏末至秋冬季资源密度迅速升高,秋冬季的磷虾生物量甚至可达数倍于捕食者对磷虾需求最高的夏季。上述发现为团队提出的“渔业向某些特定区域的集中是对磷虾资源聚集现象的自然反应”的科学观点提供了直接的科学证据,有效回应了国际上对所谓“磷虾渔业过度集中”的担忧。

二、系统梳理渔场变动与环境因子关系,揭示中心渔场形成的关键环境驱动机制

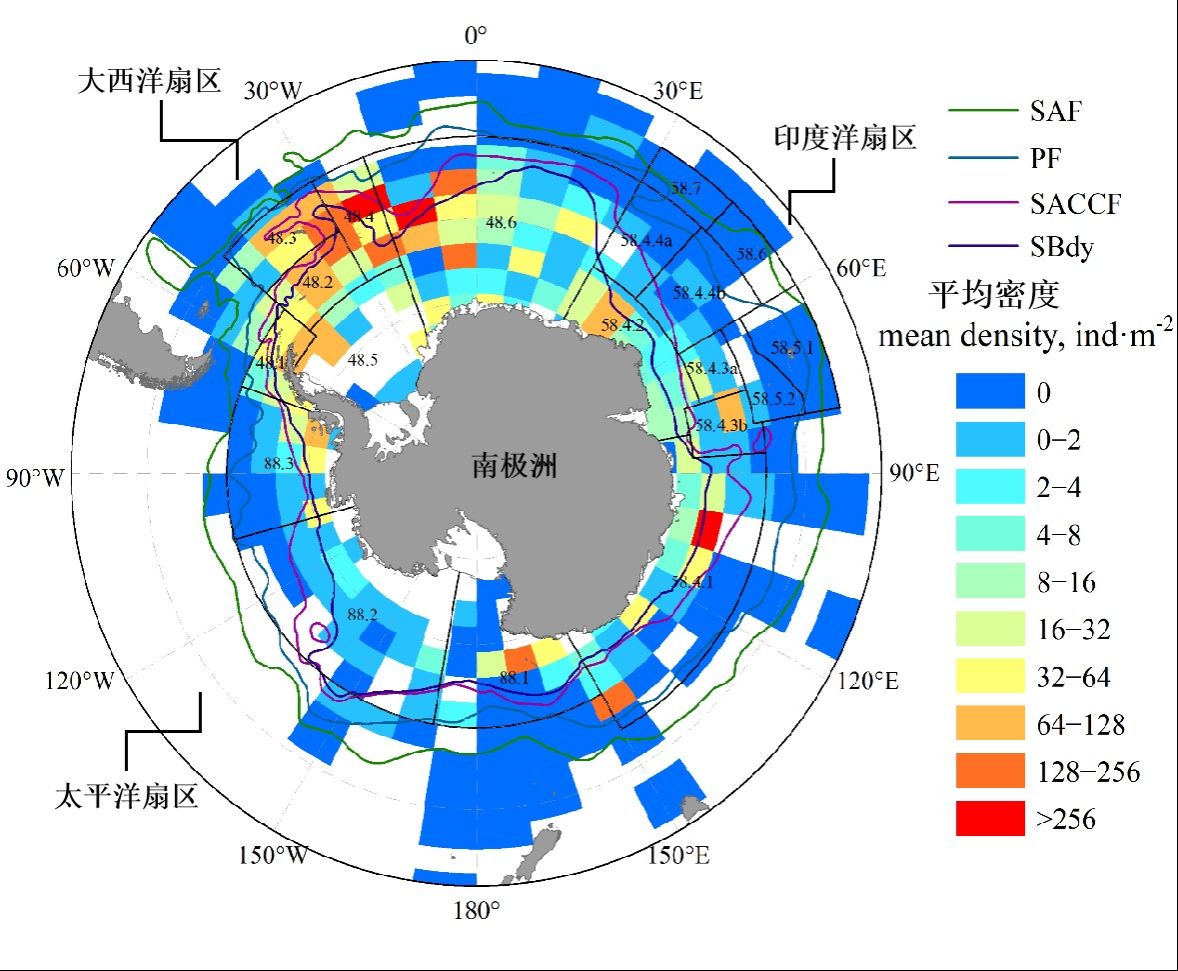

研究总结了近年来南极磷虾资源与渔场变动对环境响应的国内外研究进展,系统总结了海水温度、海冰、流场、水团、锋面、食物浓度等关键环境因子对磷虾生理功能、幼体补充、资源输运与聚集的影响机制。结合磷虾资源动态分析,研究进一步揭示了驱动磷虾中心渔场形成与维持的关键环境因子。结果表明,磷虾高密度聚集区主要分布于海水温度−1°C至1.5°C、流速低于0.05m/s的海域,海表温度与流速是影响磷虾密度分布的重要因子。

研究系统探讨了布兰斯菲尔德海峡内水团与锋面的季节变化对磷虾聚集的影响机制。夏季,海峡内主要受来自别林斯高晋海的过渡水团控制;秋季,来自威德尔海的过渡水团开始主导,锋面位置北移,流速减弱,形成有利于磷虾滞留与聚集的物理环境,从而促成中心渔场的形成。

三、年际尺度上资源波动显著,资源分布高度聚集

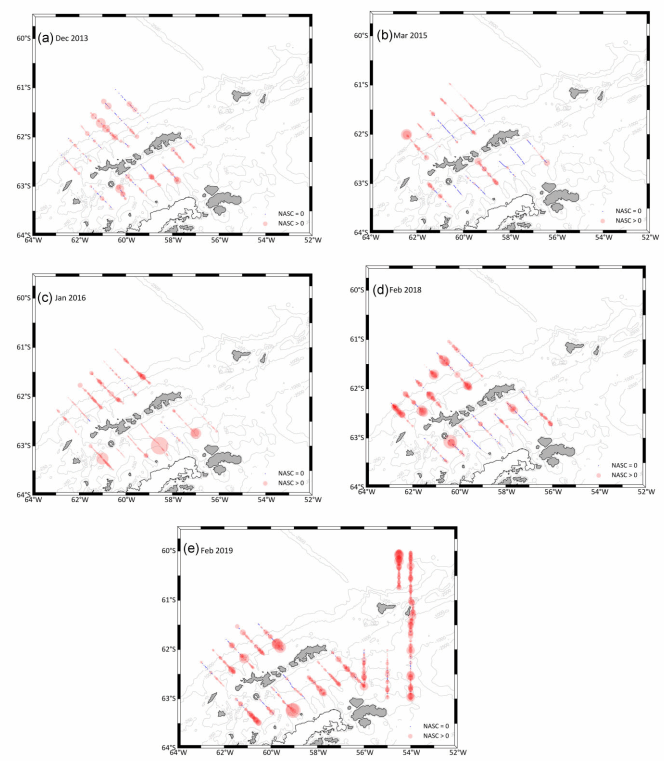

在磷虾资源年际变化方面,研究利用2013–2019年间我国磷虾资源生产性调查声学数据,系统评估了南极半岛周边海域南极磷虾生物量及其资源分布的年际变化。结果显示,2013–2019年间南极半岛区域磷虾的平均密度在18.6–70.6g/m⟡之间呈上升的趋势,其资源分布表现出明显的空间异质性与年际差异。研究还进一步证实了磷虾资源分布的高度聚集性,尽管高密度集群(>100g/m⟡)仅占调查区域的不到20%,却贡献了超过50%的总生物量。

此外,研究还强调了渔船声学调查在磷虾资源动态监测中的独特优势,以及其对基于科学数据的磷虾渔业管理的重要性。

上述系列研究进一步加深了对南极磷虾资源变动规律与渔场形成机制的科学认知,相关研究成果同时提交至南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)科学委员会,其中磷虾资源量评估结果已被直接应用于CCAMLR正在开展的南极磷虾捕捞限额修订工作,为我国深度参与南极磷虾渔业国际管理决策提供了坚实的科技支撑。

南大洋南极磷虾资源密度及主要锋面分布示意图

2013-2019年南极半岛海域南极磷虾声学资源密度分布

布兰斯菲尔德海峡渔业热区南极磷虾生物量评估

黄海所王新良副研究员为《ICES Journal of Marine Science》论文的第一作者,赵宪勇研究员为通讯作者;赵云霞副研究员为《Marine and Coastal Fisheries》和《中国水产科学》论文的第一作者,赵宪勇和赵云霞分别担任通讯作者。该系列研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金、青岛海洋科技中心“十四五”重大项目及中国水产科学研究院院级基本科研业务费等项目资助。

全文链接:

https://doi.org/10.1093/mcfafs/vtaf012

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaf083

DOI: 10.12264/JFSC2024-0285